民俗元宵節與教會祈福日

元宵節是傳統春節的最後一天。台北深夜武昌街元宵節花燈與各種燈光工程裝飾,讓人在春寒料峭的夜晚感受到新年伊始、光明來到。(圖片來源:中原大學室內設計系黃慶輝教授)

元宵節(Yuanxiao Festival、LanternFestival),元宵節也稱為上元節、燈節、小過年,是農曆新年過後第一個「月圓」的日子。古人把農曆正月稱為「元月」,夜晚則稱為「宵」,因此農曆一月十五日是為元宵節,常見的習俗有吃湯圓、賞花燈和猜燈謎,慶祝一元復始、大地回春!

台灣元宵節的大型活動有:台灣燈會/新北市平溪鄉「平溪天燈節」,天燈又稱孔明燈,是早期漢人入山開墾,為逃避平埔族,躲藏到安全處、待危險過後通報平安的一種工具/臺南鹽水武廟主辦的「鹽水蜂炮」,傳聞是為了解除瘟疫,沿路燃放爆竹震嚇驅逐瘟神的遶境活動/台東的玄武堂「炸寒單」遶境活動,跟著掌管錢財的財神「寒單爺」一起出巡,活動最大亮點便是寒單爺被萬炮轟炸。

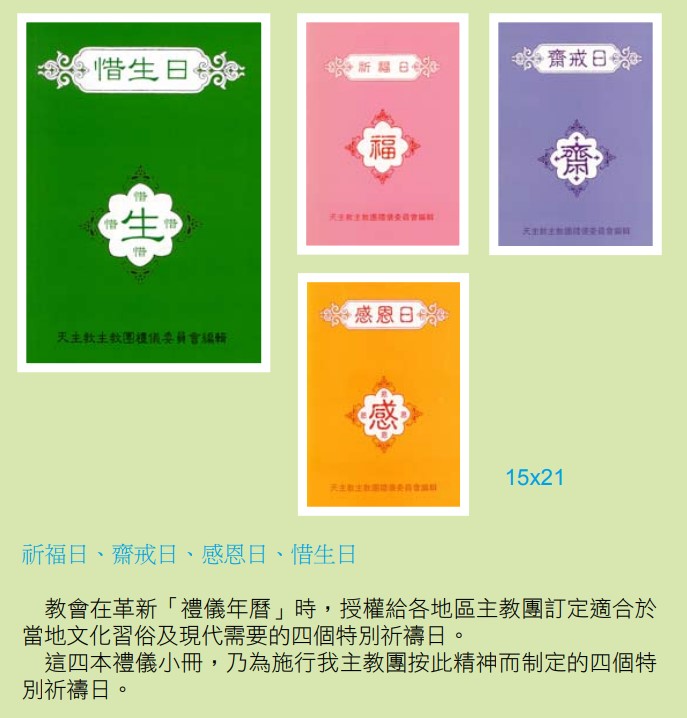

我主教團制定四個特別祈禱日:

(1)祈福日:訂在每年的元宵節(或前後)舉行。適應我國新年期間「求福」的習俗,也讓我們信友瞭解「真福」所在。

(2)齋戒日:訂在每年四旬期間(聖週以前)舉行。藉由祈禱和守大、小齋來準備教會最大的慶節──基督的蒙難與復活的日子。

(3)感恩日:訂在每年中秋節(或前後)舉行。這是農民勞力工作後收成的日子,為田間的出產及一切源自天主的恩賜而感謝天主。

(4)惜生日:訂在每年將臨期第一主日前夕,主要是以晚禱的方式來舉行。在期待基督誕生的同時,也提醒我們重視人類生命的意義和價值,呼籲世人要愛護生命。

今年元宵節適逢主日,故「祈福日」提前一天舉行。-《禮儀日曆》,2023年,頁51

以下內容轉載自輔仁聖博敏神學院禮儀研究中心禮儀快遞

農曆正月15日是元宵節,俗稱「小年」,亦是傳統春節的最後一天,今年遇到陽曆2月5日為常年期第五主日。雖然傳統民俗文化中是沒有基督徒信仰的淵源,但若採用適當的詮釋方法,也說不一定與基督徒信仰有其矛盾之地,但仍可反省一些共同的生命經驗。譬如:大家提燈籠類似於手拿蠟燭,當然在基督徒信仰的燈光象徵耶穌基督:「基督為萬民之光,本屆神聖大公會議,因天主聖神而集合,切願向萬民宣佈福音,使教會面目上反映的基督之光,照耀到每一個人。」(梵二《教會憲章》1號)

常年期第五主日彌撒經文巧妙地配合其光明的標誌。「你的光明將要射出,有如黎明,你的創傷將會迅速地復原;你的救援要走在你前面,上主的光榮要作你的後盾。」(讀經一)「上主富於仁愛、慈悲和公道,黑暗中必有光明向義人照耀。」(答唱詠)「你們是世界的光;建在山上的城,是無法遮蓋的。人點了燈,不會放在斗底下,而是放在燈臺上,照耀全屋的人。照樣,你們的光也應當在人面前照耀,使他們看見你們的好行為,光榮你們天上的父。」(福音)

然而基督徒也不需放天燈,使祈福意向上達天上才得垂允。因耶穌基督從天上降下來臨近世人,天主早已明瞭我們的所需,並賞賜豐厚的恩寵。另,元宵節也是團圓的時候,每次在感恩盛宴裏,我們吃的不是元宵或湯圓,而是天上的食糧,促使我們在基督內團結共融。

當然,民俗與信仰也有區別,但當默想民俗文化的同時,仍可找到與信仰的一絲連結關係。無論如何,我們在一切事上,都可尋找天主,「天地萬物,無論有形無形,都是祂所創造的。」(信經)

一般人的祈福多為自己或自已的親戚朋友著想,而基督徒的祈福,不僅是為自己,也強調為「他人」著想。如此表達人類共融、天下一家的精神。因此教會曾訂定「特別祈禱日」(RogationDays)以及「四季齋期」(Ember Days)。通常這種祈福也與守齋及愛德行動相配合。

真福八端

神貧的人是有福的,因為天國是他們的。哀慟的人是有福的,因為他們要受安慰。溫良的人是有福的,因為他們要承受土地。飢渴慕義的人是有福的,因為他們要得飽飫。憐憫人的人是有福的,因為他們要受憐憫。 心裏潔淨的人是有福的,因為他們要看見天主。締造和平的人是有福的,因為他們要稱為天主的子女。為義而受迫害的人是有福的,因為天國是他們的。(瑪5:3-10)